Montagne Russe

Ragioniamo per differenze e confronti, alti e bassi, non per assoluti.

(si parla di covid ma solo all'inizio, giuro)

(... e un po' anche alla fine, lo ammetto)

I. Chi ha paura del covid?

Da lunedì ci togliamo le mascherine all'aperto.

Era ora.

Non se ne poteva più.

E comunque non la portava più nessuno.

Anche perchè nessuno ha più paura del covid.

Vero, i casi sono calati in modo molto promettente e il numero di vaccinati cresce ogni giorno; ma è anche vero che la variante delta cavalca e non si sa bene che impatto avrà sui casi e si parla di una terza dose di vaccino in autunno. Qualche mese fa questo tipo di informazioni avrebbero generato - secondo me - un po' di panico in più. Invece gli italiani sono stanchi; se da un lato questo è innegabile, dall'altro si può dire che eravamo stanchi anche il giorno 2 del primo lockdown. La differenza sta nel fatto che, mentre prima le restrizioni stavano sulle palle a tutti ma erano viste come unica soluzione a una minaccia imminente, ora sono viste come un ostacolo al normale svolgimento della vita, di cui il covid è ormai parte integrante.

Come mai questo cambio? Di certo la campagna vaccinale ha reso il virus molto meno letale e problematico, ma c'è anche un effetto "abitudine".

II. Casa dolce casa

Il nostro cervello non funziona per assoluti, ma per relativi. Ragioniamo per differenze e confronti, alti e bassi.

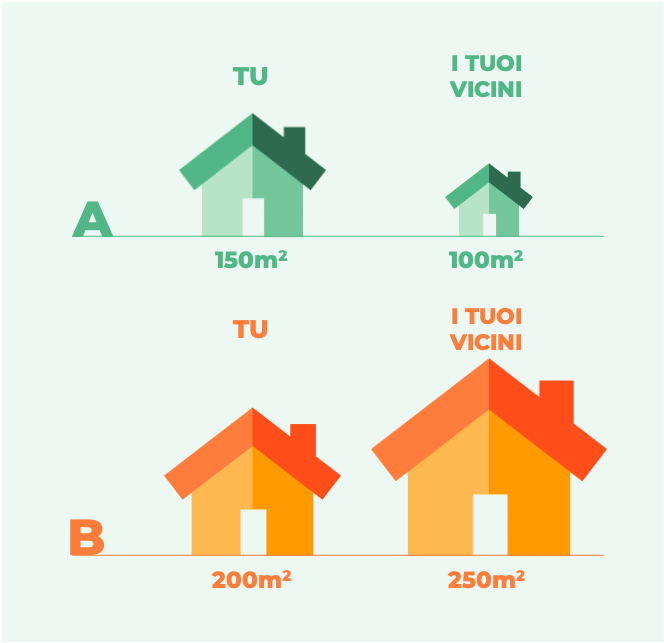

Cosa vuol dire? Facciamo un esercizio. Devi scegliere di vivere in uno dei due quartieri qui sotto:

nel quartiere A la vostra casa sarà di 150 m², circondata da vicini con case da 100 m²

nel quartiere B la vostra casa sarà di 200 m², circondata da vicini con case da 250 m²

Che quartiere scegli?

Se hai scelto il quartiere B sei un bugiardo.

Se hai scelto il quartiere A, complimenti: sei un invidioso egoista che deve sentirsi migliore degli altri per essere felice.

Dai che scherzo, non prendertela! Che modi che hai sempre! La verità è che è assolutamente normale scegliere di vivere nella situazione A, ci sono vari studi che lo hanno dimostrato: si è più felici in una casa piccola se questa è più grande della media (caso A), piuttosto che in una casa grande che è più piccola delle altre (caso B).

Et voila! Una persona perfettamente razionale guarderebbe solo la parte sinistra dello schema sopra, scegliendo la casa in base alla dimensione assoluta; tutte le persone che, invece, esistono davvero scelgono confrontando le opzioni con qualcosa che ci aiuta a scegliere: nell'esercizio le case dei nostri vicini. Nella situazione A il delta tra noi e i vicini è in nostro favore, nel caso B è contro.

III. Più caldo, più freddo.

Questo funzionamento del cervello viene sfruttato anche da chi sviluppa prodotti (anche se sfruttato non è un termine proprio felice in questo caso, dato che è un beneficio per gli utilizzatori se il prodotto si adatta al cervello e non vice versa).

Un esempio è nest, un termostato intelligente che si basa sul fatto che - in realtà - a nessuno interessa a che temperatura è impostato il riscaldamento. Pensate a quando siete a casa o in macchina: avete freddo, cosa dite?

"Caro, di grazia, sarebbe possibile impostare la temperatura su 23 gradi centigradi? Mi si stanno congelando le gebediadi".

Non credo proprio. La situazione di solito è più vicina al "we pheega, alza la temperatura che sto gelando".

Nest lavora secondo questo principio: dicendo al termostato "più caldo/più freddo" nel tempo apprende le vostre abitudini e le temperature a cui siete comodi, impostandosi in automatico di conseguenza. Figo vero?

Infatti l'ha comprato google, per $3.2 miliardi.

Non il termostato eh, tutta l'azienda.

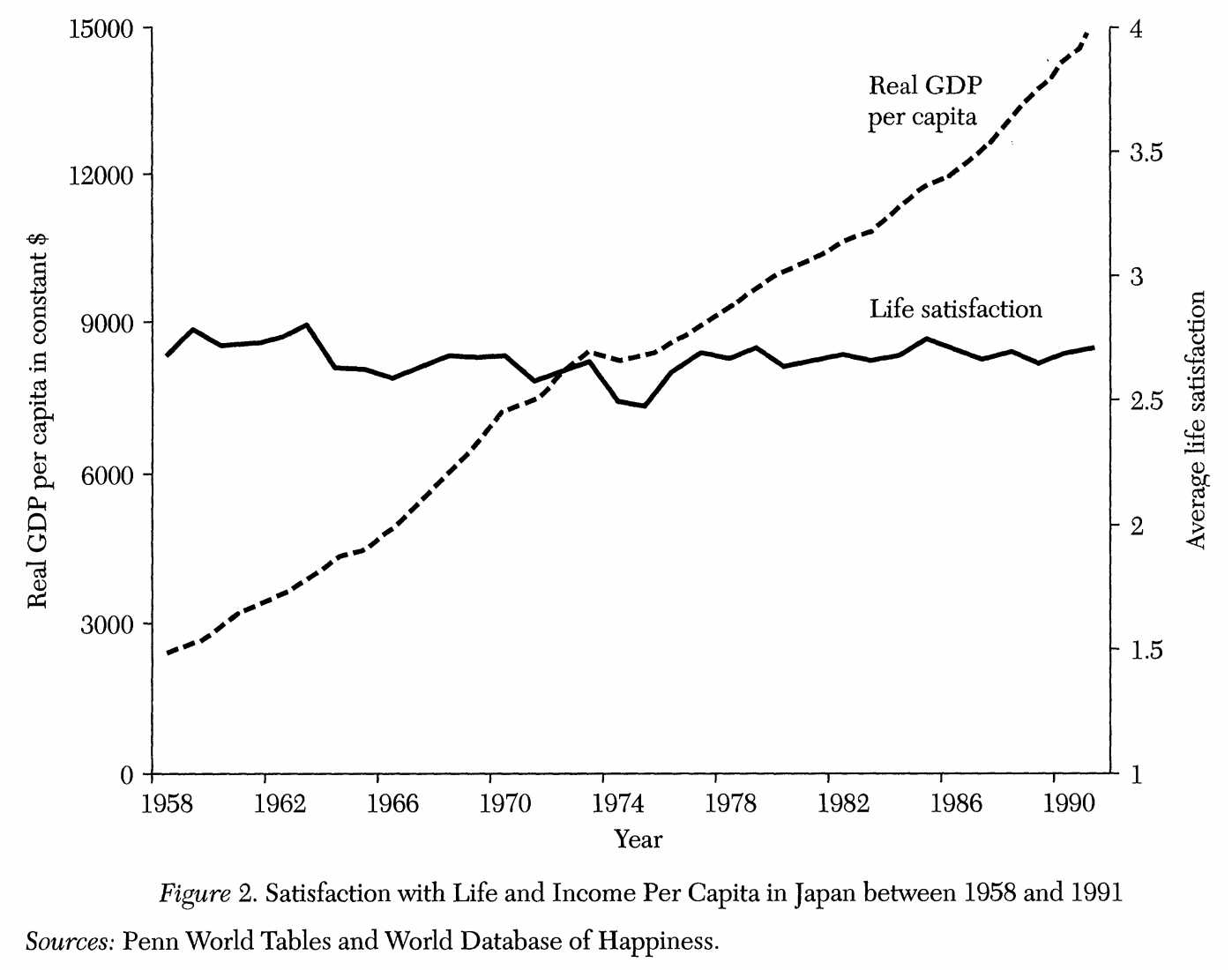

E quindi le persone si abituano a tutto: a guadagnare più o meno soldi, a vivere in carcere, a un lutto. Certo, quando ci capita una disgrazia o una fortuna ne sentiamo immediatamente le conseguenze sul nostro umore e sulle emozioni, ma nel lungo periodo ci adattiamo.

É un fenomeno detto hedonic adaptation (adattamento edonistico), teorizzato per la prima volta nel 1971 da Brickman e Campbell, i quali sostenevano che, nel lungo periodo, le persone tendono ad un livello di felicità costante, una sorta di omeostasi che viene ristabilita dopo cambiamenti dovuti a eventi positivi o negativi.

Cambi improvvisi nella vita di tutti i giorni, situazioni che si protraggono a lungo, abitudini che si adattano nel tempo... vi ricorda nulla? Una certa pandemia che va avanti da 549 anni?

Ecco, ci siamo adattati al covid. Non è più lo shock, il virus killer che ci ha stravolto le vite l'anno scorso. É ormai la costante. Ci hanno saturato i maroni per mesi in ogni spazio possibile ed immaginabile. Non c'era telegiornale, newsletter, social network, meeting di lavoro, aperitivo virtuale, coda per la spesa, tweet o chat che non parlasse di Covid o di pandemia. Che palle.

Ora il covid non fa più paura. O meglio, fa una paura diversa: non è più viscerale, istintiva, una reazione ancestrale di sopravvivenza, è una paura razionale, per quanto sia un ossimoro. Sappiamo che il covid è pericoloso, ma le restrizioni hanno senso solo se ci ricordiamo che hanno uno scopo. Non è più uno squalo o un leone, è un fiore velenoso che ti devi ricordare di non toccare.

Tutto questo per dire che qualche mese fa mi facevano innervosire da matti quelli che camminavano in strada col naso fuori dalla mascherina, mentre ora aspetto lunedì come se fosse Natale. Ricordatevi di farvi la barba e di truccarvi anche la parte bassa della faccia. Anche entrambe le cose, volendo.